診療案内

排尿障害

排尿障害とは、膀胱に尿をためて体外に排出するまでの過程に何らかの異常が生じ、尿をスムーズに出せない(排出障害)、あるいはしっかり溜められない(畜尿障害)状態のこと指します。

排尿障害の症状

- 排尿後も残っている感じがあり、すっきりしない(残尿感)

- 尿の勢いがない

- 尿が途切れる

- 排尿後自分の意思とは無関係に尿が数滴垂れる(排尿後尿滴下)

- お腹に力を入れて尿を出している

- 尿が近く、トイレに行く回数が多い

- 急に尿意が起こり、トイレが我慢できない

- 尿が漏れる

排尿障害の代表的な疾患

前立腺肥大症

前立腺は男性のみにある臓器で、膀胱に隣接して尿道を囲んでいる状態で存在しています。

前立腺肥大症とは、前立腺が大きくなり尿道が狭くなることによって、排尿に関係したいろいろな症状をきたす病気です。

前立腺は男性ホルモンの変化に影響を受け、加齢とともに大きくなります。肥大する前立腺の大きさや形には個人差があります。

過活動膀胱

過活動膀胱とは、膀胱が過敏になっている状態です。尿が膀胱に充分に溜まっていなくても急に尿意をもよおす(尿意切迫感)、我慢ができなく漏れてしまう(切迫性尿失禁)、何度もトイレに行きたくなる、などの症状が起こります。

頻尿の目安は、日中8回以上トイレに行く場合や、夜間2回以上おしっこをしたくて目が覚めてトイレに行く場合です。

神経因性膀胱

神経因性膀胱とは、神経の異常により膀胱の機能に障害をきたす病気です。

膀胱の働きは、脳・脊髄・末梢神経などの神経系によって調整されています。それらが正常に働くことで膀胱に尿を溜めたり、尿が溜まったら尿意を感じたりすることができます。

しかし、このいずれかの神経がなんらかの原因で障害されると、尿を溜めたり尿意を感じることができなくなります。

また、排尿が出来なくなり膀胱内に多量の尿が溜まってしまうことがあります。

原因となる病気は様々で、脳血管障害・アルツハイマー病・パーキンソン病・脊髄損傷・脊椎疾患による中枢神経障害、糖尿病・子宮がんや直腸がんなどの骨盤内手術の後遺症による末梢神経障害があります。

放置すると尿路感染症や腎不全を引き起こすことがあり、対応が必要になります。

腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁とは、咳・くしゃみ・笑った時・重いものを持ち上げた時・走った時・階段を昇り降りした時などお腹に力が入った時に尿が漏れる病気です。

尿道と肛門の周囲にあり、排泄をコントロールしている骨盤底筋がゆるむことで、尿漏れが引き起こされます。

尿路感染症

尿路感染症の代表的な疾患

膀胱炎

膀胱炎とは、膀胱の中に細菌が入って膀胱の壁に炎症を起こすもので、排尿時痛、残尿感、頻尿、下腹部痛や違和感、血尿など様々な症状が出現することがあります。

自覚症状が一つだけでも膀胱炎になっている可能性があります。

腎盂腎炎

腎盂腎炎とは、膀胱から逆流した細菌が腎臓で繁殖して炎症を起こしたり、尿管結石や尿管腫瘍などで尿がうまく膀胱に流れていかず、腎臓内部に溜まった尿中に細菌が繁殖することなどによって生じる感染症です。

症状は、高熱や悪寒戦慄、罹患側の背部痛などが生じます。

尿検査、超音波検査、CT、必要に応じて血液検査を行い、診断後治療します。

抗生物質で治療しますが、重症感染が疑われる場合は関連施設へご紹介いたします。

前立腺炎

前立腺炎は急性と慢性に分かれます。

急性前立腺炎は、細菌感染によるものがほとんどで、排尿時の痛みや頻尿、尿が出にくい、股間の痛み、発熱・悪寒などの症状を伴い、抗生物質を使って治療します。

慢性前立腺炎は、ほとんどは細菌感染が関係せず原因が特定されていません。

しかし、自転車やバイクに乗る習慣や、長時間座っていることにより炎症が発生しやすい傾向にあります。

治療は炎症を抑える薬を使いますが、治りにくく繰り返すことがよくある疾患です。

尿道炎

尿道炎とは、尿道に細菌などが侵入して感染を引き起こすことで発症する感染症です。

通常男性の病気を指します。尿道炎は性感染症に含まれ、主に性行為によって感染することで生じます。

詳細は性感染症をご覧ください。

精巣上体炎

精巣上体は、陰嚢内で精巣の後ろ隣にあり、精子の貯蔵と成熟が行われます。精巣上体炎には急性精巣上体炎と慢性精巣上体炎があり、症状や治療法が異なります。

急性精巣上体炎は、片方の精巣が硬く大きくなり、陰嚢が赤く触ると痛みを伴います。

下腹の痛みが出ることもあります。

全身症状としては、発熱・悪寒・倦怠感を認めます。主な原因は、大腸菌など一般細菌による尿路感染症、淋菌やクラミジアなどの性感染症です。視診・触診やエコー、検尿、尿培養などの検査から診断し抗生物質による治療を行います。

慢性精巣上体炎は、陰嚢の鈍い痛みや違和感が主な症状で長期間持続します。

治療は痛み止めや炎症を抑える薬を使うこともありますが、ほとんどは経過観察です。

性感染症

性感染症とは、性器や口腔、肛門などの性的接触を介して感染する病気のことです。

淋菌・クラミジア・マイコプラズマ・トリコモナスなどによる尿道炎、梅毒・性器ヘルペス・尖圭コンジローマなど性器の異常が認められるものもあります。

感染しても、比較的軽い症状にとどまる場合や無症状のこともあるため、治療に結びつかず、感染した人が気付かないままパートナーに感染させてしまうこともあります。

そのため、感染の心当たりがあり、不安を感じたら検査を受けることが大切です。

性感染症の代表的な疾患

クラミジア(尿道炎・咽頭炎)

男性器症状として、尿道のかゆみや不快感、排尿時の軽い痛み、尿道から透明や乳白色の膿、精巣上体腫脹、微熱や痛みがあり、前立腺炎や精巣上体炎になることがあります。

咽頭の症状は、咽頭腫脹や疼痛があります。無症状でも口腔性交で感染させることがあります。

検査方法は、男性器の感染の場合は初尿、咽頭への感染の場合はうがい液を使って検査を行います。

検査結果は後日再来時に報告しますが、状況に応じて検査提出日に抗生物質による治療を行います。

淋菌(尿道炎・咽頭炎)

男性器症状として、尿道のかゆみや不快感、排尿時激痛、尿道から白色の膿、精巣上体腫脹、微熱や痛みがあり、前立腺炎や精巣上体炎になることがあります。

咽頭の症状は、咽頭腫脹や疼痛があります。無症状でも口腔性交で感染させることがあります。

検査方法は、男性器の感染の場合は初尿、咽頭への感染の場合はうがい液を使って検査を行います。

検査結果は後日再来時に報告しますが、状況に応じて検査提出日に抗生物質による治療を行います。

マイコプラズマ尿道炎(マイコプラズマ・ジェニタリウム)

症状は、尿道からの分泌物、軽い排尿痛、尿道のかゆみや不快感などがあります。

検査は、尿道炎の症状があり淋菌もクラミジアも検出されない場合に、男性は初尿を使って行います。

検査結果は後日再来時に報告しますが、状況に応じて検査提出日に抗生物質による治療を行います。

トリコモナス症

原因は膣トリコモナス原虫です。

感染経路としては、性行為、下着、タオル、便器、浴槽を介して感染することがあるため、性行為の経験のない女性や幼児にも感染することがあります。男性の場合は、性行為のすぐ後に排尿することで感染予防できます。

男性器症状は無症状のことが多く、尿道からの分泌物、軽い排尿痛があります。尿道炎や前立腺炎をおこすことがあります。

検査方法は、男性は初尿を使って行います。検査結果は後日再来時に報告しますが、状況に応じて検査提出日に抗生物質による治療を行います。

梅毒

梅毒は「梅毒トレポネーマ」という細菌による感染症です。

精液、膣分泌液、血液、唾液に存在しており、口腔性交を含む性交渉で感染します。感染しているのに無症状であったり、症状が軽くて病気であることを自覚していない人から感染することもあります。

感染時期から1か月後ぐらいに、細菌が入った場所(唇や陰部など)に 「キズのようなもの」ができることがあり、感染時期から3か月ぐらいたったころに全身に発疹が出るなど、いろいろな症状が出ることがあります。

全く症状がなく、たまたま受けた血液検査で梅毒の陽性反応が出て感染がわかることもあります。

血液検査による診断で、後日結果報告します。

感染早期に抗生物質を正しく使えば治りやすい病気です。

ヘルペス

単純ヘルペスとは、単純ヘルペスウイルス1型または2型による感染症の総称です。

単純ヘルペスウイルス1型は主に口唇ヘルペスに多く、2型は性器ヘルペスに多いです。

感染経路としては、ヘルペスの症状が出ている部分との接触により感染します。

症状が出ていないときでも、口唇や性器の皮膚・粘膜にウイルスが存在すれば感染することがあります。

口唇ヘルペスを発症しているときは、口腔性交を避ける必要があります。

男性器症状は、最初は患部の表面にヒリヒリ感やむずがゆさを感じます。

2~10日ぐらいでかゆみを伴った1~2mmの赤い発疹や水疱ができます。

水疱が破れて潰瘍(ただれ)ができ、強い痛みや発熱を伴うことがあります。

同時に鼠径部リンパ節の腫れや疼痛が起こることもあります。

病変部位のウイルスを採取することで診断され、内服薬や軟膏で治療します。

単純ヘルペスウイルスは一度感染すると神経節と呼ばれる部分に潜伏し、治療によって完全に排除されることはありません。

1年以内に8割以上が再発するといわれており、過労・性行為・ストレスなどの刺激で再発すること多いです。

尖圭コンジローマ

男性症状は鶏のトサカ状・カリフラワー状・カメの手様の腫瘤です。原因は低リスク型のHPV(ヒトパピローマウイルス)6型・11型であり、性行為により皮膚や粘膜の傷口から感染します。検査は患部の視診になります。

- イミキモド5%クリーム(ベセルナクリーム5%)

外性器または肛門周囲の腫瘤に対し、隔日で週3回(月水金など)、就寝前に塗布し、6~10時間後の起床時に石鹸で洗い流します。消失までは比較的時間を要し、16週まで継続することができます。局所の紅斑・炎症や色素沈着などの副作用が高頻度に認められます。

- 凍結療法

液体窒素を含ませた綿棒を腫瘤に押し当て、凍結壊死させます。1~2週ごとに治るまで繰り返します。当院で行っています。

- 電気焼灼法

電気メスなどで切除する方法です。局所麻酔が必要で組織傷害の程度が比較的強いため、痕が残る可能性があります。当院では行っていません。この治療が必要と判断した場合は、関連病院をご紹介します。 治療の判定は視診になります。視診上治癒しても3ヶ月以内に約25%は再発すると言われています。再発時は再度治療を行います。

カンジダ

感染経路は性行為、自己感染(もともと膣内や腸管に存在していることがある)です。

男性器症状は亀頭のかゆみやただれ、発赤や多量の恥垢を認めます。

治療は、男性は症状を訴える例では、局所の清潔を保ち、通気性をよくすることや抗真菌剤塗布で治療します。

尿路結石

腎臓で作られた尿が通る道は尿路と呼ばれます。

尿路には、腎臓・尿管・膀胱・尿道が含まれ、尿路のどこかに結石が存在する病気を尿路結石といいます。

尿路結石の中でも尿管に結石があると、背中から下腹にかけての痛みや血尿、吐き気などが起こることがあります。

検尿、エコー、レントゲン、CTで結石の有無や大きさ、位置など評価します。

小さく自然に排出されることが期待できる結石の場合は経過観察になります。結石が原因による痛みを繰り返す、自然に結石が排出することが困難、など治療が必要と判断した場合は、関連病院をご紹介します。

悪性腫瘍

前立腺がん

前立腺は男性のみにある臓器で、膀胱に隣接して尿道を囲んでいる状態で存在しています。

この前立腺にできる癌を前立腺がんといいます。

高齢化と食生活の欧米化に伴い近年増加しています。

前立腺がんの初期には自覚症状がほぼなく、進行すると頻尿や尿が出にくい、血尿などの症状が出現することがあります。

また、さらに進行すると骨に転移し骨の痛みや排尿・排便困難になることもあります。

前立腺がんが出現し始める50歳頃から、健康診断などの血液検査でPSA(前立腺特異抗原)値を確認することをお勧めします。

PSA値は4.0ng/mL未満が正常値です。

4.0ng/mL以上の場合は前立腺がんが疑われますが、前立腺肥大症や前立腺炎などでPSA値が上昇することがあります。

前立腺のエコーや触診、PSA再検査から前立腺の疑いが強ければ、MRI検査を追加することがあります。

総合的に前立腺がんが強く疑われる場合に「前立腺針生検」が必要になります。

この生検で採取された組織中にがん細胞が確認されると、前立腺がんと診断されます。

膀胱腫瘍

膀胱腫瘍とは、膀胱にできるできものの総称で良性腫瘍と悪性腫瘍(癌)に分類されます。

膀胱腫瘍の大半は、悪性腫瘍の膀胱がんです。

膀胱がんの主な症状は目で見て分かる血尿です。

顕微鏡でしか確認できない血尿のこともあります。

他に頻尿、排尿時の痛み、残尿感、尿が出にくいなどの症状を感じることもあります。

膀胱がん発症リスクの一つは喫煙です。

膀胱腫瘍は、腹部超音波検査と膀胱内視鏡検査で診断され、腫瘍がある場合は腫瘍切除の手術が必要です。

手術は、「腫瘍を取り除く治療目的」と、「切除した腫瘍を顕微鏡で見て良性腫瘍か悪性腫瘍かの診断目的」で行います。

膀胱がんは再発が多いため、治療後も定期的な膀胱内視鏡検査が必要になります。

目で見て赤い尿が出た場合は、早めに泌尿器科を受診し検査を受けてください。

腎盂がん・尿管がん

腎盂とは腎臓で作られた尿が集まる部分であり、尿管は腎臓と膀胱をつなぐ細長い管で、腎盂に集まった尿は尿管を通って膀胱まで運ばれます。

腎盂がん・尿管がんはそれぞれの部位から発生したがんのことをいいます。

腎盂がん・尿管がんの主な症状は目で見て分かる血尿です。

顕微鏡でしか確認できない血尿のこともあります。

腫瘍で尿路が塞がると、腎盂に尿が溜まり背中や下腹の痛みを伴うこともあります。

超音波検査とCT検査で腫瘍の確認を行い、尿にがん細胞が混じっていないかを調べる尿細胞診を行います。

がんがあっても尿細胞診ではっきりしないことがあるため、繰り返し尿細胞診を行うことがあります。

早期の腎盂がん・尿管がんの治療は、がんのある片側の腎臓、尿管、膀胱の一部を含め切除する腎尿管全摘術です。

進行した腎盂がん・尿管がんでは抗がん剤による治療になります。

腎細胞がん(腎がん)

腎細胞がんとは、腎臓の細胞ががん化したもので、腎がんともいいます。

腎細胞がんの初期は、自覚症状をほとんど認めません。

健康診断などで腹部の画像検査を受けた時に偶然発見されることが多いです。

進行してがんが大きくなると、血尿や背中・脇腹の痛み、腫れ、発熱、倦怠感、体重減少なども出現することがあります。

超音波検査とCT検査などで腫瘍の確認をします。

腎細胞がんの治療の中心は手術ですが、腫瘍の大きさや存在場所によって、腫瘍部分のみを切除する「腎部分切除術」や「腎臓摘出術」が選択されます。

転移がある場合は、薬物療法が中心となります。

精巣腫瘍

陰嚢内の睾丸にある細胞から発生する腫瘍を精巣腫瘍と呼びます。

精巣腫瘍の90%以上が悪性腫瘍と言われています。

発症年齢は乳幼児期と20~30歳代にかけて多く、他のがんとは異なり若年者に多い病気です。

精巣腫瘍の初期症状は、痛みを伴わず硬く大きくなってきます。

精巣腫瘍は全身のリンパ節や肺に転移することがあります。

精巣腫瘍の治療は、転移の有無にかかわらず腫瘍がある側の精巣摘除術が必要になりますので、手術可能な病院へご紹介します。

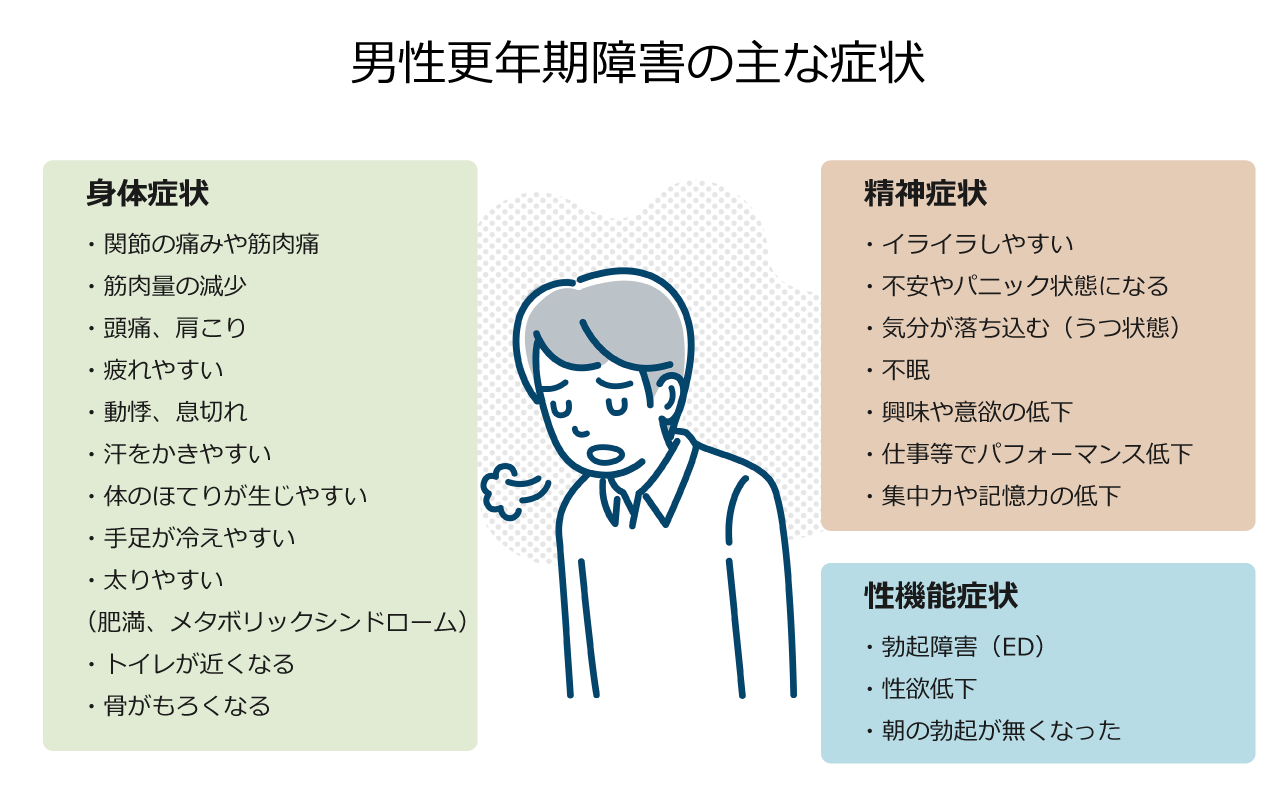

男性更年期障害

男性更年期障害とは、年齢とともに男性ホルモン(テストステロン)が減少したり、ホルモンのバランスが乱れたりすることにより、身体面・精神面・性機能面などにさまざまな症状がみられることをいいます。

男性ホルモンの低下に伴い、性欲・活力の低下→肥満→抑うつ・睡眠障害・集中力の欠如・糖尿病→ほてり・勃起不全の順で臨床症状が起こりうるとの報告があります。

男性ホルモン低下の原因は、加齢や精巣機能の低下になります。

問診や血液検査から診断されますが、血液検査の結果は後日報告になり、結果によっては数回血液検査を行うことがあります。

治療は、テストステロン補充療法(男性ホルモン投与)や漢方薬などがあります。

テストステロン補充療法に関しては、睡眠時無呼吸症候群や重度の肝障害がある場合などは使用できない場合があります。

また、多血症や肝機能障害などの副作用が出現することがありますので、定期的に血液検査による確認が必要です。

- テストステロンエナント酸エステル;保険適応

125~250mgを2~4週間ごと筋肉注射によるテストステロン投与を行います。

- テストステロン5%含有軟膏剤(1UPフォーミュラ)20g; 保険適応外

テストステロンを経皮的に補充する軟膏製剤で、毎日毛のない皮膚に塗布します。

「1UPフォーミュラ」は日本メンズヘルス医学会認定のテストステロン治療認定医により処方することが可能です。当院でも処方可能です。

1UPフォーミュラを処方する場合には、当院から「オールインワン薬局」に処方箋を送付し、数日後に患者様の自宅に薬剤が届けられます。薬剤が届いた後に、患者様ご自身でオールインワン薬局に薬剤料金(税込:12100円)をお支払いいただきます(別途当院で処方箋料として1500円)。 - Exstem Rise Up Cream for Men(エクステムライズアップクリームフォーメン)25g;保険適応外

ヒト幹細胞上清液エクソソーム配合のED・男性更年期障害改善クリームです。

1日2回、クリームを陰嚢・陰茎・亀頭にたっぷり塗ります。効果実感に3-4週間かかります。

医薬部外品の化粧品扱いですので、テストステロン補充療法に比べ副作用が少なく、禁忌もありません。当院でも取り扱いしていますので、ご相談ください。

処方箋料+薬剤料金(税込20000円)。

勃起障害(ED)

勃起障害(ED)とは、満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか、または維持できない状態のことです。

病因から3つに分類され、血管や神経の障害による「器質性」、精神的ストレスなどによる「心因性」、両方が原因の「混合性」があります。

診断は病歴や勃起機能問診票などから診断し、治療の中心は内服薬になります。

勃起障害の治療はすべて自費診療となります。